DPS 周刊 202 - 如何随时随地写代码?

自从用上了 Claude Code 之后,agent 的表现越来越好。只要提前配置好 agent,然后设定任务之后,Claude Code 就能一直跑下去。就像打游戏挂了代理似的。

当然 Claude Code 一直跑在终端里或者 IDE 的插件里,似乎没法在远程跑起来。直到 Vibe Tunnel 这一项目的出现。简单来说,这个工具可以让你从浏览器里接入远程的终端。举个例子,在你家里的电脑上配置完之后,你就可以在手机的浏览器里看到家中终端里跑的 Claude,这真是 Claude Code 最方便的用法。

配置起来也不难,首先在电脑上安装 Vibe Tunnel,可以直接下载安装包,或者从 npm 安装。

brew install vibetunnel

安装完,可以在终端里输入 vt 启动 Vibe Tunnel。然后用浏览器打开 http://localhost:4020,就能看到 Vibe Tunnel 在本地创建的终端进程。

如果需要从远程访问 Vibe Tunnel 创建的隧道,我们需要在手机和电脑上分别安装一些工具,最简单的是 TailScale 。其他选择还有 ngrok和 Cloudflare Quick Tunnel。

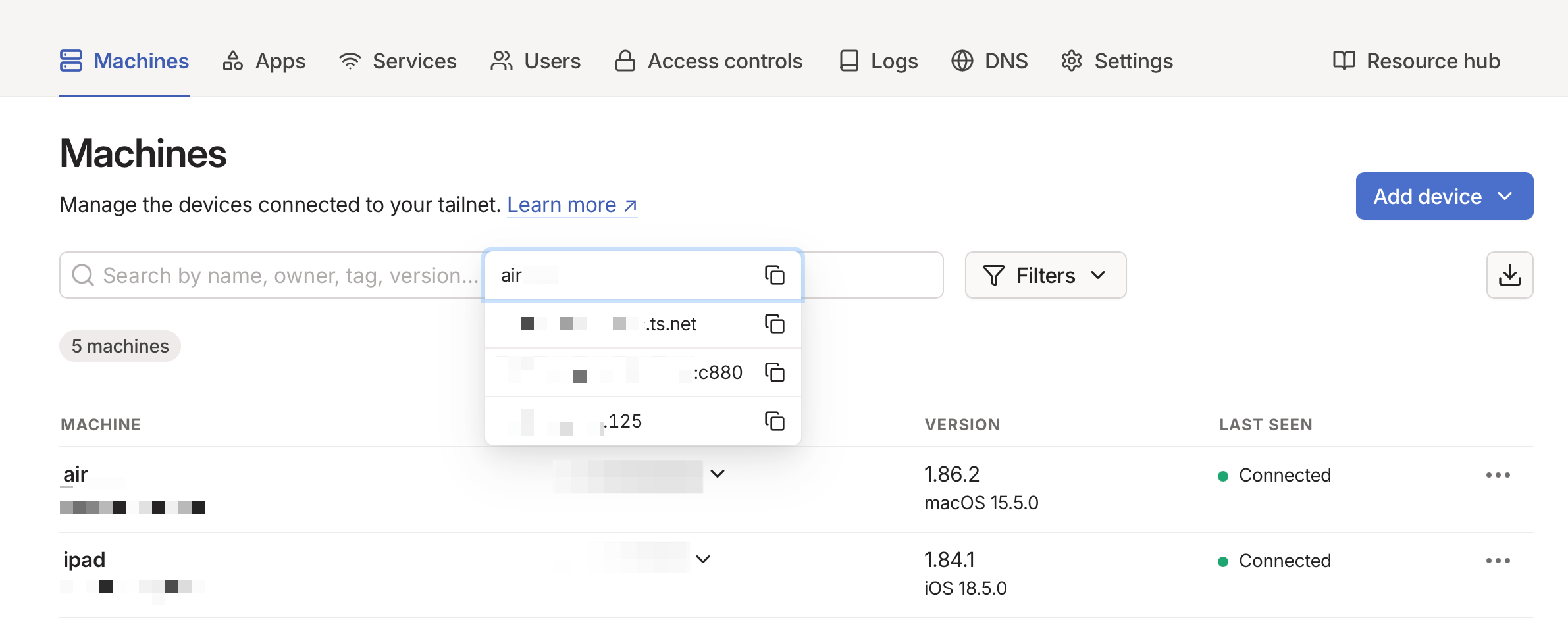

需要注意的是,TailScale 各个系统的版本不一直,比如从 App Store 安装的 Mac app 版本是 1.84,而通过 homebrew 可以安装最新的 1.86.2。homebrew 里又有 cli 和 GUI 两个版本。这里建议安装 GUI 版,直接使用 homebrew 安装 TailScale 的 GUI 版本。

brew install tailscale-app

在手机上也安装 TailScale,然后创建完账号,就可以在 TailScale 的控制面板看到两个设备的访问链接。一台设备会被自动分配一个 URL,一个 IPv6 和一个 IP v4 地址。我们只要从远程访问其中一个即可,这里推荐使用 URL。

注意,这个 URL 默认是 http 地址,不是加密的 https 地址。如果需要 https,需要在这个控制面板的 DNS 分页里启用 https,然后在本地生成 https 证书,然后重新启动 TailScale 即可。

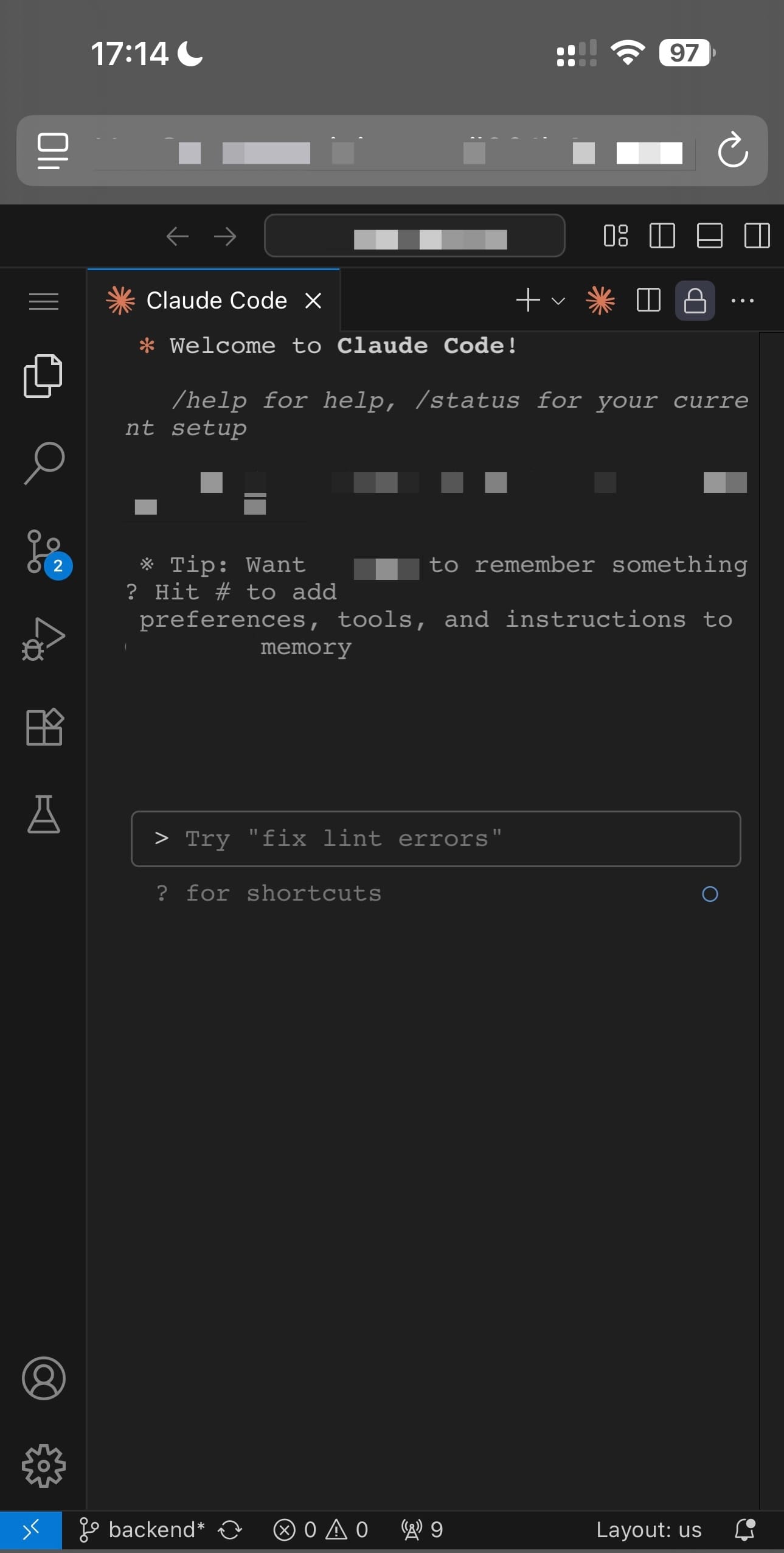

这样我们从远程的浏览器里输入 TailScale 分配的链接之后,就能打开前面 VibeTunnel 创建的终端。如果我们只是在终端里使用 Claude Code 之类的工具,那么就完全够用了。

以上是最简单的用法。我们恐怕并不满足于此,终端里的 Claude 不容易让我们审核代码。

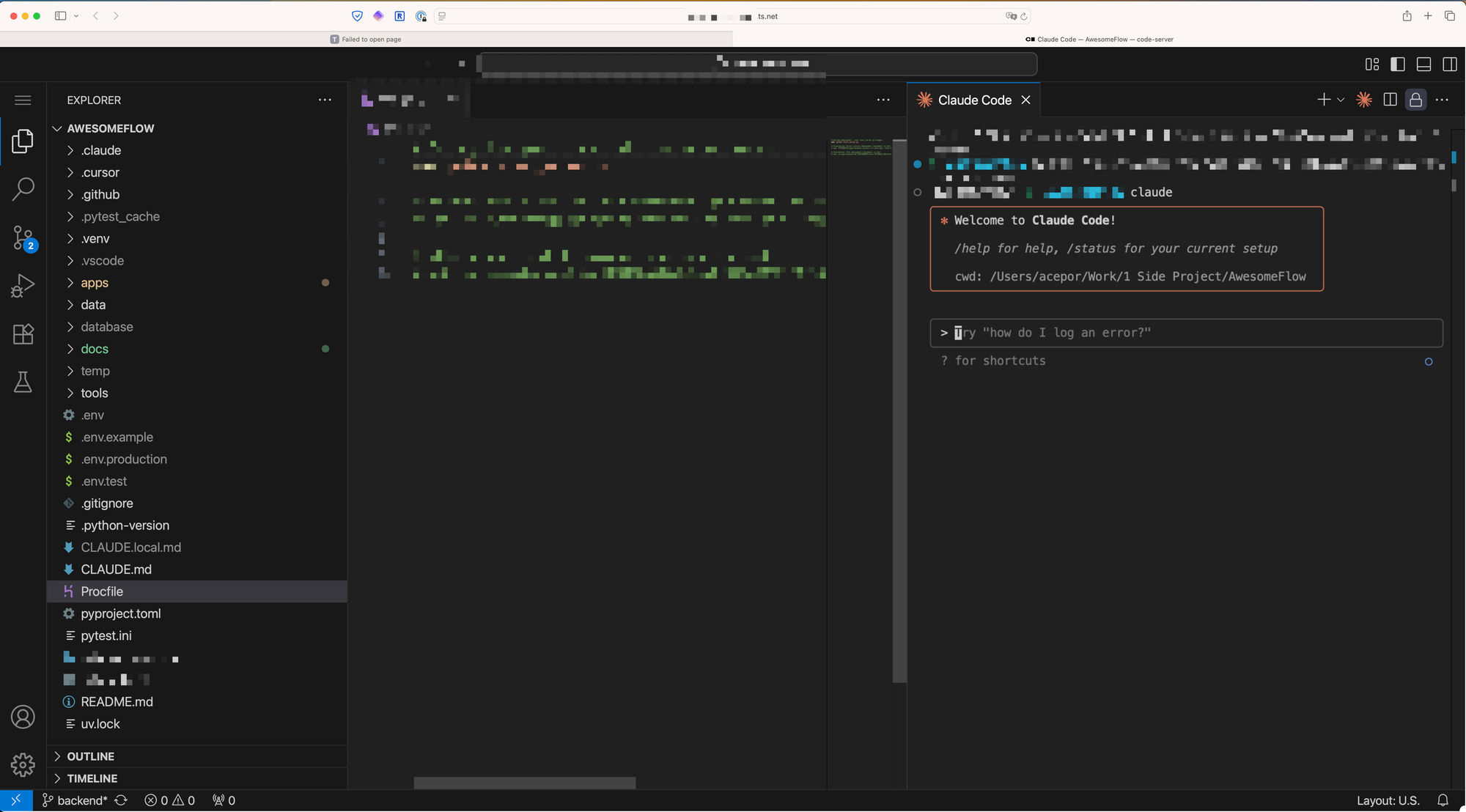

为了解决第一个问题,我的想法是能不能通过手机上的浏览器访问远程电脑上的 IDE?比如 VS Code 之类的?

恰好 VS Code 有一个叫 Code Server 的分支,正好可以满足我们的需求。这个工具就是在浏览器里运行 VS Code。在本地安装 Code Server 之后,可以用 Vibe Tunnel 启动它,

alias vtcode="code-server --bind-addr 127.0.0.1:8080"

vt vtcode

这样一来,我们就可以从远程浏览器里完整地体验 VS Code 了。只要在里面激活 Claude Code 插件,我们就可以随时随拥有和在电脑上一样的 Claude Code 体验。

TL;DR

- 安装 Vibe Tunnel: 通过 Homebrew 安装

brew install --cask vibetunnel或使用npm install -g vibetunnelgithub.com。运行vt,然后在浏览器访问http://localhost:4020。 - 远程访问: 建议使用 Tailscale,在两台设备上安装并登录。找到宿主机的 TailScale 域名(例如

my‑mac…ts.net),在另一台设备上通过http://<域名>:4020打开隧道。也可以使用 ngrok 或 Cloudflare Quick Tunnel。 - VS Code 支持: 安装 code‑server,然后设置别名

vtcode执行code-server --bind-addr 127.0.0.1:8080,最后运行vt vtcode将 VS Code 会话通过 Vibe Tunnel 转发。在浏览器中可以安装 Claude Code 插件,远程编写或审查代码。

我们已经开通了微信支付和支付宝支付,如果你想及时读到 DPS 的全文,不妨直接付费订阅:

关于支付的详情介绍,可以访问这一页面。

Recap

Kieran Klaassen 说 Claude 让他一夜之间从程序员变成了工程经理,带着一支永不休息、从不抱怨我吹毛求疵、甚至偶尔还能比我聪明的 AI 开发团队:

- Claude Code 让这种转变变得可行:你定义结果,它负责实现。

- 我们不再规划实现细节,而是在设计产品规格和代码产出。

- Claude Code 的超能力是并行处理——能同时处理多个任务而不混淆上下文或搞错语境。

- 他的显示器看起来就像任务控制中心:多个 Claude Code 标签页,各自处理不同功能,使用独立的 git 工作树,也就是说我可以让 Claude 同时修改代码库的五个不同版本,并生成干净、可审查的代码。

- 你需要更像一位工程经理或技术负责人思考,而不是一个个人贡献者。

Dan Koe 认为我们可以在两周内学会任何技能:

- 学校教你以极其缓慢的方式学习。

- 如果你无法控制某件事,那你可以控制自己对它的反应。

- 学习吉他的全部目的,是为了弹奏一首歌。这就是第一步:选一首想弹的歌。从目的开始。

- 然后是第二步:寻找资源,学习每个音符的名称,以及如何摆放手指来弹奏它。

- 快速学习需要高度专注。

Joan Westenberg 介绍道, 有一种能力可以称之为“尴尬容忍力”:

- 创作者与非创作者的区别就在于:谁能忍受这种不适,谁不能。

- 尴尬容忍力是指一种心理能力,即使明知他人会把你的作品当作业余、幼稚或令人尴尬的东西来看待,你仍然愿意采取行动。

- 这种容忍力体现在多个层面上——把尚未“准备好”的作品发布出去时的即时尴尬;为一个不完美的作品辩护时的持续尴尬;回顾早期努力时的回溯性尴尬。

- 推特一开始推出时问的是:“你在做什么?”而不是“发生了什么事?”

- 那些最终成功的人,往往是能够忍受被当作业余选手看待的人,他们坚持的时间足够长,才逐渐成长为真正的专家。

Scott Werner 认为我们正处于一个奇妙的中间地带:没人能假装自己是专家,因为整个局势始终在我们脚下不断变化:

- 即使是全球最资深的 AI 编程搭档,也不过做了最多两年而已,那么我们全都是新手。也许会永远是新手,按照目前这种加速度的发展来看。

- 你下了个提示,然后去过自己的生活。回来时,已经有一万行代码生成。你读五分钟,只回一句反馈。

- 这个比例完全不对等:输入与输出、投入与成果、时间与进展,全部失衡。这打破了他对“工作应该是什么感觉”的所有认知模型。

- 我们处于一种永久性的“初级”状态,因为技术发展得比经验积累还快。

- 这就像一位职业冲浪手,却身处一个物理法则不断变化的大海。刚刚掌握波浪的规律,它们却开始横着走、倒着来,甚至变成鸟飞走了。

Calvin French-Owen 介绍道:他写得越多,知识图谱就越复杂、越令人兴奋。单单是写作这件事,就让他感觉自己变得更聪明。每隔几个月回头看一次,都觉得收获巨大。

- Roam 的设计理念就是让用户“参与其中”。界面中的每个细节都在悄悄地鼓励用户多写一点、多建立一些关联。

- 在大多数笔记应用中,在开始写之前,他总得先弄清楚:这段内容该放在哪里?

- Roam 的默认视图每天都会生成一条基于日期的新笔记。这是他每天开始记录的“主页”。

- 简而言之,它兼顾了两全其美:他既可以跳转到某一天,也能感觉像是在一条持续记录的笔记中继续书写。

- 大多数笔记应用并不会帮助用户“开始”写笔记。

Scott Werner 说,过去需要几个月才能完成的工作,现在用 Claude 几个小时就能写出来。它一个下午能写的代码,超过了他一周的产出。

- 但问题在于:AI 不知道何时该停止添加功能。

- 我们不得不将完整的子系统“拆出来”,赋予它们独立的存在。过去我们称之为“模块化”或“拆分”,现在这一过程必须以 AI 的速度进行。

- 我认为,未来高级开发者的角色会转向模块级别的模式识别。不是判断“这段代码写得好不好”,而是“这段代码在不在该在的位置”。

- 这不是“过早优化”,而是在源头上与熵作战。

- 如果你尽早拆分模块:

- 主应用会保持聚焦、易于理解

- 被拆出的模块可以独立演进,不会影响主应用

- 出错的地方变少

- 未来 Claude 需要处理的上下文变少

- 每个部分在孤立状态下都更容易理解

Dan Koe 认为我们只有大约 36 个月的时间,“成功”的定义将被彻底重塑:

- 学习——即适应变化、弄清实现特定结果所需行动的能力。

- 说服——即建立信任、吸引他人加入一个互利愿景或叙事的能力。

- 执行——即通过自动化、创造和委托,将想法变成现实的能力。

- 真正有价值的人是不需要被“授权”就能解决问题的人。随着现实愈加复杂,新问题层出不穷,而 AI 正在把复杂性加速推进至无限,因此问题是无限的,相应的解决方案所承载的价值也是无限的。

- 你会变成你所关注的对象;而如果你执着于从山脚阻止一场雪崩,你只会被压垮。

Calvin French-Owen 说:“我真希望我们早点把一切都写下来。”

- 越早越详细地记录,写下我们做决策时所依据的一切信息。

- 随着公司发展,写作的重要性只会持续上升。

- 团队越大,就越需要确保每个人不在重复造轮子,能够共享工具,快速找到所需信息,而不是到处搜索或一约再约开会。

- 一个高效的记录系统包含三个关键组成部分,按生命周期和优先级排序是:编辑体验、可发现性 和 可理解性。

- 编辑体验 决定了撰写和更新文档的便捷程度。如果文档难以维护,它就不会保持更新,甚至根本不会被写出来。

《自然》学刊的编辑部 Nature Reviews Bioengineering 写道:撰写学术文章是科学方法的核心组成部分,也是传播研究成果的常见做法:

- 写作不仅仅是为了呈现结果,它本身也是激发新想法与新思路的重要工具。

- 写作迫使我们进行思考——不是那种头脑中习惯的混乱、跳跃式思维,而是一种结构化、有目的的思考方式。

- 然而,由于大型语言模型(LLMs)无法承担责任,它们并不被视为作者,因此我们不会考虑发表由 LLMs 全文生成的稿件(使用 LLMs 进行润色是允许的,但必须明确说明)。

- 重要的是,如果写作即思考,那么我们是否读到的其实是 LLM 的“思考”,而非研究者本人的思维?

- 有时,修改一篇由 LLM 生成的文章可能比从头写一篇论文或审稿报告还要困难且耗时——因为你需要完全理解其中的推理过程,才能有效修改。

Dan Wang 的新书 Breakneck 即将出版,在这本书里,他认为:美国人和中国人在本质上非常相似:都很躁动,渴望捷径,并最终推动了世界上多数重大变革。

- 如果按照当前的趋势,美国正在逐步改善,而中国则略显退步。

- Breakneck 这本书开篇讲述了他在 2021 年从贵阳骑行到重庆的经历。他惊喜地发现,中国第四穷的省份,其基础设施却远胜加州或纽约,尽管这两个州的经济实力高出几个量级。

- 他用一句话来概括中国共产党:这是一个具有歌剧特征的列宁式技术官僚体制 —— 实用理性直到滑向荒谬。

- 美国的精英法学院,无论过去还是现在,始终是有野心者晋升政府高层的最佳通道。法律人在美国精英中的主导地位,使得美国逐步变成了一个诉讼型否决体制(litigious vetocracy)。

- 这本书的核心探讨了北京在推行社会工程时所出现的严重偏差。这本书并不是抽象的政策分析,而是基于他 2017 到 2023 年间居住中国的亲身经历。他希望通过此书为理解过去、思考未来提供一套框架。

Archive

本周的生产力日报集合就到此为止,如果你有什么建议,也欢迎留言告诉我们。如果想要收到最及时的推荐,不妨订阅我们的频道,或者付费解锁更多增值内容,我们下期见。

如果你喜欢的话,不妨直接订阅这份电子报 ⬇️

Comments ()